2. 上海海洋大学 水产与生命学院, 上海 201306

2. College of Fisheries and Life Science, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China

大型底栖动物作为海洋生态系统中关键的一环, 常被用作污染指示生物来监测环境质量, 张林宝等[1]的毒理研究结果表明, 0#柴油水溶性成分胁迫会对菲律宾蛤仔(Ruditapes philippinarum)体内的抗氧化系统造成损伤, 其活性的变化可作为指示海洋石油污染的潜在生物标志。因此, 对大型底栖动物群落的生态特征研究不仅能了解底栖动物群落的动态变化, 而且为评估海湾生态系统健康状况、合理利用大型底栖动物资源提供理论依据。

胶州湾位于山东半岛南岸, 与黄海相通, 为一半封闭型海湾[2], 近几十年来对胶州湾大型底栖动物的研究有不少相关的报道:刘瑞玉对胶州湾20世纪80―90年代底栖生物群落结构作了较为详细的论述[3]; 毕洪生等通过1991年至1995年的监测数据分析了胶州湾大型底栖生物群落的变化[4]; 王金宝等[5-6]、王洪法等[7]自1998年起对胶州湾大型底栖动物进行了连续观察和研究, 并对胶州湾常见的底栖类群进行了分析与研究; 此外, 对于胶州湾底栖动物多样性、次级生存力等方面也有报道[8-10]。但这些报道主要集中在生态方面的研究, 对生物与环境因子间关系的研究鲜有涉及, 底栖生物与环境因子密切相关, 水环境、沉积环境以及人类干扰等的变化都会引起底栖生物的种类组成、区域分布以及多样性的改变, 本研究通过分析胶州湾大型底栖动物群落结构特征及其与环境因子的相关性, 综合评定调查海域的生态状况, 并纵向探讨近30年来胶州湾大型底栖动物在优势种、丰度上的变化, 以期为胶州湾海域生态系统深入研究提供参考。

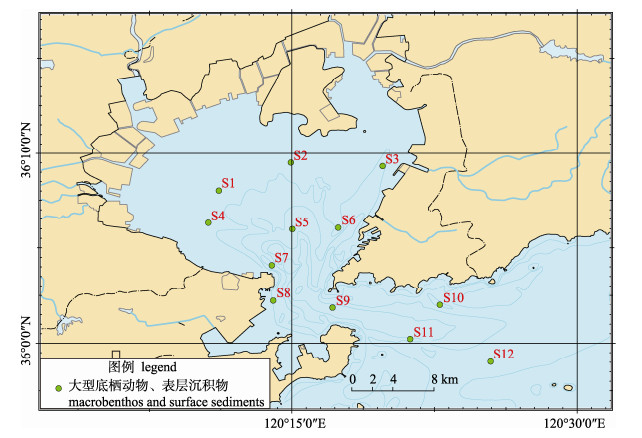

1 材料与方法 1.1 站位布设野外采样由“创新号”科考船于2016年1月在胶州湾进行, 共均匀设置12个站位(图 1), 其中S1、S2站位于菲律宾蛤仔养殖区, 属于粉砂型底质, S4站位于贻贝养殖区, S7, S8, S9设置于胶州湾口附近海域, 水流交换速率较快, S10, S11, S12设置于开阔的湾外海域, 探索胶州湾不同海区大型底栖动物的群落结构变化。

|

图 1 胶州湾采样站位图 Fig.1 Map of sampling station in Jiaozhou Bay |

各站位定量采用面积为0.1 m2的表层箱式采泥器取样, 将采得的泥样通过底层网孔为0.5 mm的套筛冲洗去泥沙后, 将生物样品固定保存在75%酒精中带回实验室进行分析。生物样品在解剖镜下尽量鉴定到种, 对于纽虫、多毛类破损较为严重的只鉴定到科或者属, 计数各种生物个体数, 并用0.001 g的电子秤称量其湿重(软体动物带壳称量), 所得个体数以及除以相应的面积得到各种生物的栖息密度和生物量[11-12]。

水深和透明度根据《海洋调查规范》[12]进行测定; 水温(WT)、pH、盐度(Sal)和溶解氧(DO)等环境参数由便携式多参数-水质分析低仪(MS5, HACH)现场测定。各站位取表层沉积物, 用于测定中值粒径、重金属、有机质等环境指标。使用Cilas (940L)型激光粒度仪分析各站位沉积物的砂含量、粉砂含量、黏土含量、平均粒径和中值粒径, 依据矩值法计算粒度参数[13], 通过folk法分析沉积物类型[14]; 沉积物中的重金属铬、锰、铜和锌采用酸处理样品, 然后用Spectro Ciros CCD等离子发射光谱仪(ICP-AES)测定[15]; 有机质采用重铬酸钾容量法测定[16]。

1.3 数据分析与处理优势种由公式y=fi×pi来确定, 式中, y为优势度, fi为i种在采样点中出现频率, pi为i种在总数量中的比例, y > 0.02时, 定为优势种。

以丰富度指数d、多样性指数H'和均匀度指数J'来衡量底栖生物的多样性水平, 其计算数据采用Primer5.0软件处理, 其计算公式如下:

| $ \begin{array}{l} H' = - \sum {\left( {{n_{\rm{i}}}/N} \right) \times {{\log }_2}} \left( {{n_{\rm{i}}}/N} \right)\\ \;\;\;\;\;\;\;\;J' = H'/{\log _2}S\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;d = \left( {S - 1} \right)/{\log _2}N \end{array} $ |

式中, d为丰富度指数, N为生物个体数, S为样品中的种类总数, H′为种类多样性指数, ni为第i种的个体数, J′为均匀度指数, 数值范围为0~1。

调查站位图采用surfer 12.0软件绘制, 大型底栖动物的聚类分析(cluster)、非度量多维度(MDS)用primer 5.0软件包绘制。聚类分析和MDS分析数据经过原始栖息密度的四次方根转换, 利用欧氏距离进行分析, 其中根据MDS制成胶州湾大型底栖动物群落平面图。

环境因子与大型底栖动物丰度的相关分析采用Primer 5.0中的bioenv分析, 其中的环境因子数据进行2次方根转化, 丰度数据进行4次方根转化。

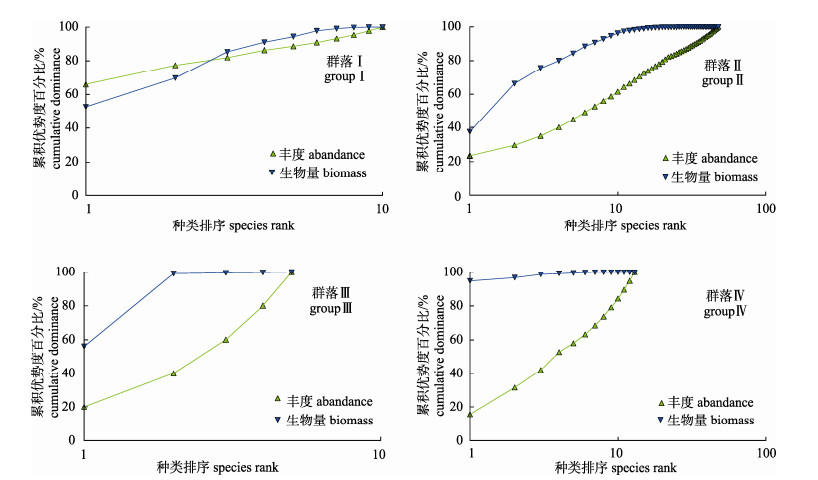

丰度/生物量比较曲线(abundance-biomass curve)简称ABC曲线, 是将丰度和生物量的k-优势度曲线绘入同一张图中, 通过比较丰度和生物量来分析大型底栖动物群落受污染或其他因素扰动的状况[17]。一般来说, 对于未受扰动的群落, 绘出的图形是生物量的优势度曲线始终位于丰度曲线之上; 但当群落受到中等程度的污染扰动时, 丰度和生物量曲线接近重合, 或出现部分交叉; 当环境被严重污染时, 丰度曲线位于生物量曲线之上, 但当物种数较少时, ABC曲线不适用, 说明此环境破坏较为严重。

2 结果与分析 2.1 种类组成与优势种本次研究共鉴定出大型底栖动物66种, 包括8个门类, 其中环节动物32种, 占总种数的48.5%;节肢动物17种, 占总种数的25.8%;软体动物9种, 占总种数的13.6%;棘皮动物3种, 占总种数的4.5%;脊索动物2种, 纽形动物、头索动物、半索动物各1种(图 2)。大型底栖动物各类群栖息密度与生物量及其百分比见表 1, 栖息密度以环节动物占据第一, 其次是节肢动物; 生物量以软体动物占据第一, 其次是棘皮动物。以优势度y大于0.02作为优势种的判断标准, 则本次调查的优势种为寡鳃齿吻沙蚕、丝异须虫、青岛文昌鱼, 优势度分别为0.02、0.147和0.024。

|

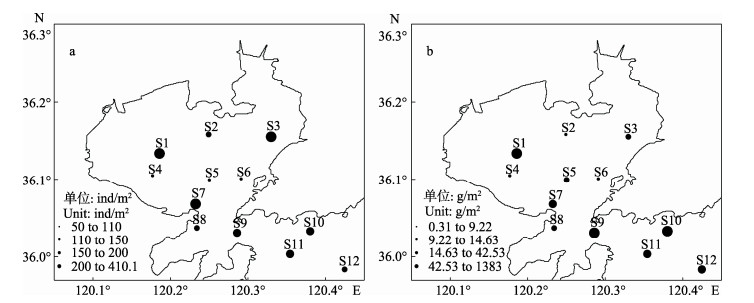

图 2 各站位大型底栖动物栖息密度(a)与生物量(b)平面分布图 Fig.2 Spatial distribution of the abundance (a) and biomass (b) of macrobenthos in Jiaozhou Bay |

|

|

表 1 底栖生物各类群的栖息密度与生物量 Tab.1 The abundance and biomass of marcobenthos in Jiaozhou Bay |

胶州湾调查海区各站位栖息密度与生物量空间平面分布图如图 2所示。12个站位大型底栖动物总平均栖息密度为176.7 ind/m2, 生物量为159.5 g/m2。从图 2a可以看出, 栖息密度的水平分布由高到低依次为湾内近岸海域、湾外海域、湾内离岸海域, 最高密度出现在菲律宾蛤仔养殖区S1站位, 为400 ind/m2, 其次为S7站位, 为250 ind/m2; 最低密度出现在湾中部位置的S5站位, 为50 ind/m2。图 2b则显示总体上湾外海域生物量 > 湾内海域生物量, 最高生物量出现在湾口位置的S9站位, 为1399.3 ind/m2, 在该站位采集到了体型较大的软体动物脉红螺, 其次是S1站位。

2.3 物种多样性表 2为胶州湾冬季大型底栖动物各站位3种指数的取值。全海域平均丰富度指数d为1.47, 变化范围较大, 为0.91~2.29, 以S9站位最高, S7站位最低; 均匀度指数J′平均值为0.87, 变化范围在0.46~1.00, 以S5站位最高, S7站位最低; 多样性指数H′平均值为2.65, 变化范围在1.19~3.54, 以S9站位最高, S7站位最低。

|

|

表 2 胶州湾冬季大型底栖动物多样性指数 Tab.2 Margalef index, Pielou index and Shannon-Wiener indexes of benthos |

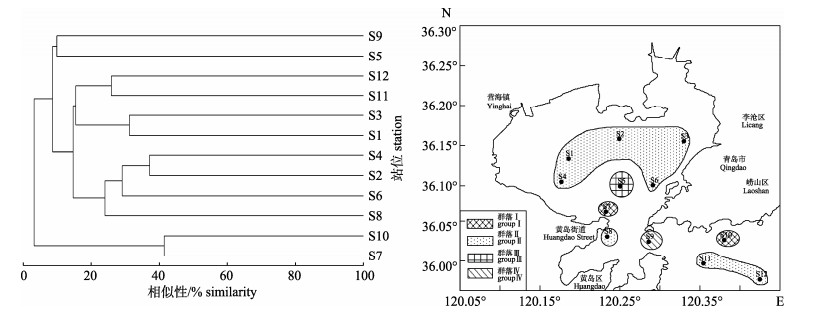

聚类分析与MDS分析结果表明, 冬季胶州湾大型底栖动物可以划分4个群落, 其聚类分析图和空间分布见图 3, S7与S10为群落Ⅰ, S1、S2、S3、S4、S6、S8、S11和S12组成群落Ⅱ, S5为群落Ⅲ, S9为群落Ⅳ。MDS分析的胁迫系数stress为0.14, 能够较好地反映样本间的群落关系。One-way ANOSIM检验分析表明, 各群落间的差异极其著(R=0.76, P=0.001)。

|

图 3 胶州湾大型底栖动物群落结构的聚类分析图(左)与分布图(右) Fig.3 Group average clustering (left) and distribution (right) of sampling stations in the Jiaozhou Bay |

胶州湾沉积环境因子监测结果见表 3。对各个站位的大型底栖动物栖息密度与生物量进行平方根转化, 再进行Bray-Curtis相似性转化, 与相应的沉积环境因子结果进行BIOENV分析, 表明大型底栖动物栖息密度与环境因子相关性极高, 相关系数为P=0.524, 筛选的最优子集为水深+DOC+中值粒径+Zn含量。

|

|

表 3 胶州湾沉积环境因子监测结果 Tab.3 Monitoring results of sediment environmental factors in Jiaozhou Bay |

4个群落的ABC曲线见图 4, S7站位和S10站位构成的群落Ⅰ的丰度曲线与生物量曲线发生交叉, 说明群落Ⅰ结构受到严重的扰动; 群落Ⅱ中的丰度和生物量曲线较为靠近, 说明群落结构有轻微的扰动; 群落Ⅲ的生物量曲线虽在丰度曲线之上, 但有研究证明物种稀少时ABC曲线并不适用[18], 仅有5种物种, 表明群落结构非常脆弱, 也受到了一定程度的扰动; ABC曲线显示只包含S9站位的群落Ⅳ稳定性最好, 表明此海域较清洁。

|

图 4 胶州湾冬季大型底栖动物的ABC曲线 Fig.4 ABC curves of macrobenthic animals in the Jiaozhou Bay in winter |

本研究中, 与大型底栖动物丰度相关性极高的环境因子有水深、DOC(溶解有机碳)、中值粒径和Zn含量, 相关系数高达0.524。周然等[19]认为水深影响底栖动物的分布与透明度和生物生活习性有关, 生物的生长需要光照, 透明度大或小都会影响生物的生长发育, Mutlu等[20]认为通常水深是多毛类分布的主要环境因子。其他学者的研究也证明了水深是影响大型底栖动物分布的一个重要环境因子[19, 21-22]。溶解性有机碳DOC对底栖动物分布也有显著影响, 由于近岸人为活动的影响, 从表 3不难看出, DOC含量呈现从近岸到外海逐渐降低的趋势。位于湾内部的S1~S6站位DOC含量平均值为0.22 g/L, 其中DOC含量最高的S5站位, 丰度和生物量都极低, 造成这种情况的原因可能与S5附近海域长期底拖网有关, 悬浮物在沉积转化增大, 导致底质颗粒有机碳减少, 底栖生物缺少食物来源进而种类锐减。

沉积物的中值粒径作为评价底质环境的一个重要指标, 对大型底栖动物的分布有重要的作用。本研究通过BIOENV分析发现, 底栖生物丰度与中值粒径相关性显著, 这与廖一波等[23]的研究结论一致。不同的沉积物粒径大小呈现出不同的底质类型, 不同的底质类型决定不同的底栖动物分布, 比如S7和S10站位的底质类型都属于砂砾类型, 中值粒径值都比较低, 两个站位的底栖动物都以青岛文昌鱼为主, 构成了青岛文昌鱼群落。另外, 大型底栖动物对沉积物中的重金属有一定的富集作用, 本研究中重金属Zn含量对大型底栖动物影响比较显著, 李裕红等[24]研究表明Zn更易于软体动物中富集, 而且Zn可以借助浓度梯度直接扩散进入细胞, 其他重金属则需要借助细胞载体, 而且甲壳动物吸收Zn后通过解毒机制不排除体外, 以焦磷酸锌颗粒储存在动物组织内, 通过捕食关系造成生物放大效应。

3.2 群落多样性水平及受污染程度通常根据Shannon-Wiener多样性指数H′值大小来评价环境质量, 在蔡立哲等[25]的研究结果中可将污染评价范围分为5类。从表 2各站位的Shannon-Wiener多样性指数H′结果可以看出, S7和S10站位构成的群落Ⅰ平均多样性指数较低(H′=1.65), 物种稀少, 仅为10种, 主要由于2004年建立的青岛文昌鱼自然保护区, 使得这两个站位以青岛文昌鱼占据绝对优势, 造成该群落种类较为单一, 调查海域属于中度污染; 包含众多站位的群落Ⅱ平均多样性指数(H′=2.84)较低, 大部分站位都位于湾内, 受认为干扰较多, 海域属于轻度污染; 仅包含的S5站位的群落Ⅲ生物多样性指数H′为2.32, 物种数最少, 仅5种, 表明此海域有些许污染; 仅包含S9站位的群落Ⅳ多样性指数(H′=3.54)最大, 采到的物种数也较多, 这与毕洪生等[26]、李新正等[10]的结论不同, S9站位位于湾口的的海域, 吕新刚等[27]的相关研究表明, 胶州湾湾口附近水体交换能力最强, 对于一些来自陆源的污染有较好的自净能力, 因而对底栖动物的生长发育都比较有利。

王凤丽等[28]、周福芳等[29]学者的研究结果表明, 群落结构的多样性也能反映群落的稳定性。ABC曲线图(图 4)显示四个群落的扰动情况与生物多样性指数H′表明的结果相一致。

3.3 大型底栖动物生态参数与历史资料的对比胶州湾冬季大型底栖动物历史资料比对列于表 4, 从表 4可以看出, 过去的30年间, 物种数呈现波动性下降趋势, 以20世纪90年代的221种最多, 其次是80年代的150种, 最低为2009年和本次调查, 导致近年种类减少的原因可能与胶州湾面积和冷水种的减少有关。总平均丰度20世纪90年代比80年代高得多, 主要体现在多毛类比例急剧变化上, 其比例从35.16%增加到66.26%, 此后总平均丰度都呈现下降趋势, 但是多毛类丰度一直占据较高的比例, 尤其2009年其比例高达70.95%, 说明90年代以后的胶州湾大型底栖动物物种组成与80年代相比发生了较大的变化, 种类组成和数量都发生较大程度的改变, 总体上群落组成呈明显简单化趋势, 发生部分群落演替。刘瑞玉[3]在20世纪80年代将胶州湾大型底栖动物划分为6个群落, 到90年代毕洪生等[4]将其划分为5个群落, 再到本次调查大型底栖动物被划分为4个群落都进一步证实了这一点。此外, 调查海域的优势种也略有变化, 主要表现为软体动物范围逐渐缩小, 而小型耐受的多毛类分布范围逐渐扩大。刘瑞玉[3]的研究指出, 80年代菲律宾蛤仔为第一优势种, 调查站位中S1、S2和S4号站是菲律宾蛤仔的主要分布区, 软体动物占总丰度比例较高, 到90年代后其绝对优势地位逐渐被其他物种削弱, 软体动物丰度比例逐年下降, 本研究中菲律宾蛤仔只在S1站位采获到3只, 发现其分布区有向西侧内移的趋势, 另外分布于沧口水道的勒特蛤自90年代后极少采获到, 本研究没有采获, 由此可见在20世纪80年代, 勒特蛤-菲律宾蛤仔群落呈现衰退现象。一方面原因可能是湾内菲律宾蛤仔的过度捕捞以及沿岸的污水处理工程, 另一方面可能因为近年来养殖业受到限制。2007年与本次调查都出现了以丝异须虫为优势种的小型底泥食性的种类, Beukema等[30]的研究结果表示这跟海域环境的富营养化有极为密切的关系。

|

|

表 4 不同年份冬季胶州湾大型底栖动物生态参数比较 Tab.4 Comparison of macrobenthos ecological parameters among different years |

统计分析表明, 水深、DOC(溶解有机碳)、中值粒径和Zn含量构成了能够解释大型底栖动物群落结构的最佳环境因子组合。丰富多样性指数d、种类多样性指数H′以及均匀度指数J′在空间分布上较为一致, 低值区主要位于群落Ⅰ的S7站位和S10站位, 高值区位于S9站位。群落Ⅰ以文昌鱼为绝对优势种, 结构稳定性较差; 群落Ⅱ受陆源影响较多, 对群落结构稳定性影响较大, 有轻微的扰动; 群落Ⅲ物种稀少, 生物多样性低, 此海域属于轻度污染; 群落Ⅳ位于湾口位置, 由于海水交换能力强, 具有良好的稳定性。H′值的环境评价结果与ABC曲线结果一致。

总体来说, 工业废水、渔业捕捞和滩涂养殖等一系列人类活动带来的外源输入, 都给胶州湾的生态环境带来很大的压力, 而底栖生物作为环境污染监测的指标, 在本研究与历史资料对比中给出了一些反应, 群落结构趋于简单化, 优势种趋向于小型耐受的多毛类, 需要我们密切和持续地关注胶州湾底栖生物的变化。

| [1] |

Zhang L B, Sun W, Huang J N, et al. Effect of no. 0 diesel oil water-soluble fraction on antioxidant defense systems of Manila clam (Ruditapes philippinarum)[J]. South China Fisheries Science, 2015, 11(6): 65-72. [张林宝, 孙伟, 黄南建, 等. 0#柴油水溶性成分对菲律宾蛤仔抗氧化防御系统的影响[J]. 南方水产科学, 2015, 11(6): 65-72. DOI:10.3969/j.issn.2095-0780.2015.06.009] |

| [2] |

Wang Q, Sun S, Huo Y Z, et al. The ecology of chanetognaths in Jiaozhou Bay[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2010, 41(4): 639-644. [王倩, 孙松, 霍元子, 等. 胶州湾毛颚类生态学研究[J]. 海洋与湖沼, 2010, 41(4): 639-644.] |

| [3] |

Liu R Y. Ecology and Biological Resources in Jiaozhou Bay[M]. Beijing: Science press, 1992. [刘瑞玉. 胶州湾生态学和生物资源[M]. 北京: 科学出版社, 1992.]

|

| [4] |

Bi H S, Sun S, Sun D Y. Changes of macrobenthic communities in Jiaozhou Bay[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2001, 32(2): 132-138. [毕洪生, 孙松, 孙道元. 胶州湾大型底栖生物群落的变化[J]. 海洋与湖沼, 2001, 32(2): 132-138. DOI:10.3321/j.issn:0029-814X.2001.02.003] |

| [5] |

Wang J B, Li X Z, Wang H F, et al. Relationship between quantitive distribution of benthic Polychaete Annelida and environmental factors in Jiaozhou Bay[J]. Chinese Journal of Applied Environmental Biology, 2006, 12(6): 798-803. [王金宝, 李新正, 王洪法, 等. 胶州湾多毛类环节动物数量分布与环境因子的关系[J]. 应用与环境生物学报, 2006, 12(6): 798-803. DOI:10.3321/j.issn:1006-687X.2006.06.011] |

| [6] |

Wang J B, Li X Z, Wang H F, et al. The ecological study of macrobenthic in 2000-2009 from Jiaozhou Bay[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2011, 42(5): 728-737. [王金宝, 李新正, 王洪法, 等. 2005-2009年胶州湾大型底栖动物生态学研究[J]. 海洋与湖沼, 2011, 42(5): 728-737.] |

| [7] |

Wang H F, Li X Z, Wang J B. The species composition and the change of macrobenthic in 2005-2009 from Jiaozhou Bay[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2011, 42(5): 738-752. [王洪法, 李新正, 王金宝. 2000-2009年胶州湾大型底栖动物的种类组成及变化[J]. 海洋与湖沼, 2011, 42(5): 738-752.] |

| [8] |

Tian S Y, Zhang W L, Yu Z S, et al. Abundance, biomass and secondary production of macrobenthos in the Jiaozhou Bay, China[J]. Marine Science, 2010, 34(6): 81-87. [田胜艳, 张文亮, 于子山, 等. 胶州湾大型底栖动物的丰度、生物量和生产量研究[J]. 海洋科学, 2010, 34(6): 81-87.] |

| [9] |

Zhang C L, Xu B Z, Ren Y P, et al. The spatio-temporal change in the secondary production of macrozoobenthos in the intertidal zone of Jiaozhou Bay[J]. Acta Ecologica Sincia, 2011, 31(17): 5071-5080. [张崇良, 徐宾铎, 任一平, 等. 胶州湾潮间带大型底栖动物次级生产力的时空变化[J]. 生态学报, 2011, 31(17): 5071-5080.] |

| [10] |

Li X Z, Yu H Y, Wang Y Q, et al. Study on species diversity of macrobenthic fauna in Jiaozhou Bay[J]. Biodiversity Science, 2001, 9(1): 80-84. [李新正, 于海燕, 王永强, 等. 胶州湾大型底栖动物的物种多样性现状[J]. 生物多样性, 2001, 9(1): 80-84. DOI:10.3321/j.issn:1005-0094.2001.01.012] |

| [11] |

Chen Q, He W T, Liu Y, et al. Characteristics of macrozoobenthic community structure in typical wetlands of Macao[J]. South China Fisheries Science, 2015, 11(4): 1-10. [陈骞, 何伟添, 刘阳, 等. 澳门典型湿地底栖动物群落结构特征[J]. 南方水产科学, 2015, 11(4): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.2095-0780.2015.04.001] |

| [12] |

GB/T 12763.6-2007, Specifications for Oceanographic Survey[S]. Beijing: China Standards Press, 2007.GB/T 12763. 6-2007, [海洋调查规范[S].北京: 中国标准出版社, 2007.]

|

| [13] |

Mcmanus J. Grain size determination and interpretation[M]//Tucker M. Techniques in Sedimentology, Oxford: Blackwell Science, 1995.

|

| [14] |

Wang Z B, Yang S Y, Zhi Z X. Comparison of two classifications of clastic sediments[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2007, 23(3): 36-40. [王中波, 杨守业, 张志珣. 两种碎屑沉积物分类方法的比较[J]. 海洋地质动态, 2007, 23(3): 36-40. DOI:10.3969/j.issn.1009-2722.2007.03.007] |

| [15] |

Zhang K, Wang Z H, Feng J, et al. Distribution and pollution assessment of heavy metals in surface sediments of Jiaozhou Bay[J]. Journal of Instrumental Analysis, 2011, 30(12): 1406-1411. [张珂, 王朝晖, 冯杰, 等. 胶州湾表层沉积物重金属分布特征及污染评价[J]. 分析测试学报, 2011, 30(12): 1406-1411. DOI:10.3969/j.issn.1004-4957.2011.12.015] |

| [16] |

The Ministry of the People's Republic of China. NY/T 1121. 6-2006, Soil Testing Part 6: Determination of Organic Matter in Soil[S]. Beijing: Standards Press of China, 2006. [中华人民共和国农业部. NY/T 1121.6-2006, 土壤检测第6部分: 土壤有机质的测定[S].北京: 中国标准出版社, 2006.]

|

| [17] |

Warwick R M. A new method for detecting pollution effects on marine macrobenthic communities[J]. Marine Biology, 1986, 92(4): 557-562. DOI:10.1007/BF00392515 |

| [18] |

Qu F Y, Yu Z S, Sui J X, et al. The limitations of abundance biomass comparison method[J]. Marine Science, 2009, 33(6): 118-121. [曲方圆, 于子山, 隋吉星, 等. 丰度生物量比较法应用局限性[J]. 海洋科学, 2009, 33(6): 118-121.] |

| [19] |

Zhou R, Qin X B, Peng S T, et al. Macroinvertebrate investigation and their relation to environmental factors in Bohai Bay[J]. Acta Ecologica Sincia, 2014, 34(1): 50-58. [周然, 覃雪波, 彭士涛, 等. 渤海湾大型底栖动物调查及与环境因子的相关性[J]. 生态学报, 2014, 34(1): 50-58.] |

| [20] |

Mutlu E, Çinar M E, Ergev M B. Distribution of soft-bottom polychaetes of the Levantine coast of Turkey, eastern Mediterranean Sea[J]. Journal of Marine Systems, 2010, 79(1): 23-35. |

| [21] |

Wu B, Song J M, Li X G. Characteristics of benthic macroinvertebrate community structure and its coupling relationships with environment factors in Huanghe estuary[J]. Acta Oceanlogica Sinica, 2014, 36(4): 62-72. [吴斌, 宋金明, 李学刚. 黄河口大型底栖动物群落结构特征及其与环境因子的耦合分析[J]. 海洋学报, 2014, 36(4): 62-72. DOI:10.3969/j.issn.0253-4193.2014.04.005] |

| [22] |

Zhang Y, Lv Z B, Xu Z F. Ecological characteristics of macrobenthic communities and their relation to water environmental factors in four bays of southern Shandong Peninsula[J]. Ecologica Sincia, 2011, 31(15): 4455-4467. [张莹, 吕振波, 徐宗法, 等. 山东半岛南部海湾底栖动物群落生态特征及其与水环境的关系[J]. 生态学报, 2011, 31(15): 4455-4467.] |

| [23] |

Liao Y B, Shou L, Zeng J N, et al. Functional groups of marine macrobenthos in relation to environmental factors around the Ximen Island National Marine Special Reserve, Zhejiang[J]. Biodiversity Science, 2013, 21(1): 3-10. [廖一波, 寿鹿, 曾江宁, 等. 浙江西门岛海洋特别保护区大型底栖动物功能群特征及其与环境的关系[J]. 生物多样性, 2013, 21(1): 3-10.] |

| [24] |

Li Y H, Wu T, Chen L. The research overview on influences of environmental pollutants in macrobenthic[J]. Channel Science, 2007(7): 28-30. [李裕红, 吴婷, 陈琳. 环境污染物对底栖动物的影响研究概述[J]. 海峡科学, 2007(7): 28-30. DOI:10.3969/j.issn.1673-8683.2007.07.014] |

| [25] |

Cai L Z, Ma L, Gao Y, et al. Analysis on assessing criterion for polluted situation using species diversity index of Marine Macrofauna[J]. Journal of Xiamen University:Natural Science, 2002, 41(5): 641-646. [蔡立哲, 马丽, 高阳, 等. 海洋底栖动物多样性指数污染程度评价标准的分析[J]. 厦门大学学报:自然科学版, 2002, 41(5): 641-646.] |

| [26] |

Bi H S, Feng W. The diversity of macrobenthos in Jiaozhou Bay[J]. Marine Science, 1996, 20(6): 58-62. [毕洪生, 冯卫. 胶州湾底栖生物多样性初探[J]. 海洋科学, 1996, 20(6): 58-62.] |

| [27] |

Lv X G, Zhao C, Xia C S, et al. Numerical study of water exchange in the Jiaozhou Bay and the tidal residual currents near the bay mouth[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2010, 32(2): 20-30. [吕新刚, 赵昌, 夏长水, 等. 胶州湾水交换及湾口潮余流特征的数值研究[J]. 海洋学报, 2010, 32(2): 20-30.] |

| [28] |

Wang F L, Han Z Q, Xu H, et al. Investigation and analysis of intertidal macrobenthos resources in Wenzhou[J]. Journal of Zhejiang Ocean University:Natural Science, 2014, 33(2): 101-108. [王凤丽, 韩志强, 徐衡, 等. 温州潮间带大型底栖动物资源调查与分析[J]. 浙江海洋学院学报:自然科学版, 2014, 33(2): 101-108.] |

| [29] |

Zhou F F, Shi X H, Qiu G Y, et al. A comparison study on the secondary production of macrobenthos in different wetland habitats in Shenzhen Bay[J]. Acta Ecologica Sincia, 2012, 32(20): 6511-6519. [周福芳, 史秀华, 邱国玉, 等. 深圳湾不同生境湿地大型底栖动物次级生产力的比较研究[J]. 生态学报, 2012, 32(20): 6511-6519.] |

| [30] |

Beukema J J. Long-term changes in macrozoobenthic abundance on the tidal flats of the western part of the Dutch Wadden Sea[J]. Helgoland Marine Research, 1989, 43(3-4): 405-415. |

2018, Vol. 25

2018, Vol. 25