2. 青岛海洋科学与技术试点国家实验室, 海洋渔业科学与食物产出过程功能实验室, 山东 青岛 266237

2. Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology(Qingdao), Laboratory for Marine Fisheries Science and Food Production Processes, Qingdao 266237, China

海州湾位于黄海南部, 属于典型的开放型海湾, 湾内海流主要受鲁南沿岸流、苏北沿岸流和黄海暖流的影响[1-2]。海州湾海域水质优良, 拥有丰富的生物资源, 是黄海海域多种鱼类和经济无脊椎动物重要的索饵场和产卵场, 生产力较高, 曾经盛产带鱼(Trichiurus haumela)、真鲷(Pagrosomus major)和小黄鱼(Larimichthys polyactis)等鱼类[1], 为中国八大渔场之一, 也是国家重点扩建的海洋渔港之一, 2011年5月被列为中国首批国家级海洋公园。近年来, 由于捕捞强度增大、环境污染以及海岸带开发等因素的影响, 致使海州湾及邻近海域的生态环境发生较大变化, 在一定程度上也造成鱼类多样性降低和资源衰退[3]。

由于海洋生态系统的复杂性, 鱼类群落受年份和季节变化的影响较大, 对食物网中的所有种类进行研究十分困难, 因此根据“简化食物网”的研究策略[4], 采用划分营养功能群的方法来研究鱼类群落的营养结构[5], 即根据食物组成的相似性, 将鱼类群落划分为具有相似营养功能特征的类群, 选择在鱼类群落中起重要作用的营养功能群和重要种类开展研究。因此, 可以简化鱼类群落内复杂的物种关系, 降低海洋生态系统食物网研究的复杂性[6]。当前有关海州湾生物多样性和渔业资源群落结构的研究较多, 如王小林等[7]研究了海州湾鱼类群落与环境因子的关系, 苏巍等[8]研究了鱼类分类多样性与环境因子的关系, 张虎等[9]研究了海州湾南部鱼类群落结构, 然而对该海域食物网结构和营养结构的研究却较少, 仅见隋昊志等[10]对海州湾鱼类的生态类群进行了初步研究, 而对该海域鱼类群落营养功能群的研究尚未见报道。

本研究根据2011年及2013—2016年海州湾及邻近海域春季和秋季的底拖网调查资料, 对该海域鱼类群落的营养功能群进行了划分, 并对该海域鱼类群落营养结构和优势种的变化进行了研究, 旨在为深入开展海州湾食物网营养动力学研究提供基础资料, 同时为今后在该海域实施有效的渔业资源保护与管理提供科学依据。

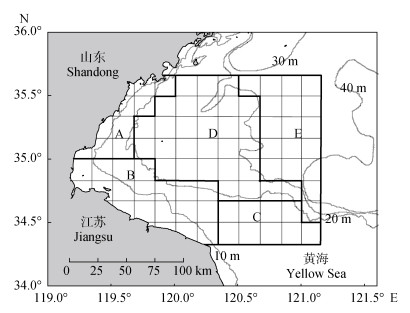

1 材料与方法 1.1 样品采集与分析数据来自2011年及2013―2016年春季和秋季在海州湾及邻近海域采集的渔业资源底拖网调查资料, 调查海域范围为119°20'E~121°10'E、34°20'N~35°40'N。采用分层随机取样(stratified random sampling)的方法设计调查站位, 根据海州湾海域水深、底质等因素的差异将调查海域分为A~E共5个区域(图 1), 其中A~C区水深小于20 m, D区水深在20~30 m, E区水深大于30 m。将每个区域按经纬度10′×10′划分成小区, 在每个区域中随机选取一定数量的站位进行调查。2011年各航次随机调查24个站位, 2013年以后根据站位优化的结果[11], 将调查站位数调整为18个。调查用船为单拖渔船, 功率为220 kW, 拖速为2.0~ 3.0 kn。每一个调查站位的平均拖网时间约为1 h, 网具的网口宽度约为25 m, 囊网网目为17 mm。

|

图 1 海州湾调查海域 Fig.1 The sampling areas in Haizhou Bay |

根据“简化食物网”的研究策略, 选择在食物关系、营养层次转化中发挥重要功能作用的种类为研究对象[4], 进行胃含物分析。取样个体经生物学测定后, 取出消化道立即速冻保存。胃含物分析时, 将其解冻, 用吸水纸吸去水分后, 再在双筒解剖镜下鉴定饵料生物的种类并分别计数和称重, 食物重量精确到0.001 g, 并尽量鉴定到最低分类阶元。对2011年春、秋季海州湾及邻近海域的22种鱼类(占鱼类渔获物总生物量的78.91%), 共4429个胃含物样品(表 1)进行了分析, 将该海域鱼类群落划分为5个营养功能群, 即虾食性、底栖动物食性、虾/鱼食性、浮游动物食性和鱼食性。2013—2016年海州湾及邻近海域鱼类群落的营养功能群划分均以2011年营养功能群的划分结果为依据, 所选取鱼类的总生物量占该季节海州湾鱼类渔获物总生物量的73.05%~81.53%。

|

|

表 1 海州湾及邻近海域主要鱼种及其胃含物样品数量 Tab.1 The number of major fish species and their stomach number from Haizhou Bay and adjacent waters |

根据胃含物分析结果, 将各鱼种的食物组成归为以下饵料类群:虾类、口足类、蛇尾类、双壳类、端足类、多毛类、腹足类、蟹类、涟虫类、等足类、糠虾类、磷虾类、毛虾类、桡足类、头足类、鱼类和其他(包括不可辨认种类), 采用各饵料组成所占的相对重要性指数百分比(%IRI)进行聚类分析[5, 12-13]。本研究采用PRIMER v5.0进行聚类分析, 用Bray-Curtis相似性系数为标准来划分营养功能群。由于饵料相似性系数的大小受饵料生物的分类阶元影响较大[14], 通常分类阶元越低, 相似性系数越小, 因此在划分时所采用的相似性系数并没有一个统一标准[13, 15]。同时, 将平均饵料组成比例超过60%的饵料种类定义为主要摄食对象, 来划分鱼类群落的营养功能群[16-17]。

1.2.2 优势种的确定根据Pinkas[18]相对重要性指数(index of relative importance, IRI)确定海州湾及邻近海域的优势种类, 本研究中将IRI大于500的种类定为优势种[10]。计算公式如下:

| $ {\rm{IRI}} = (N + W)F $ |

式中, N为某个种类的尾数在总渔获尾数中所占的比例(%); W为某个种类的重量在总渔获量中所占的比例(%); F为某个种类出现的站位数与总调查站位数之比。

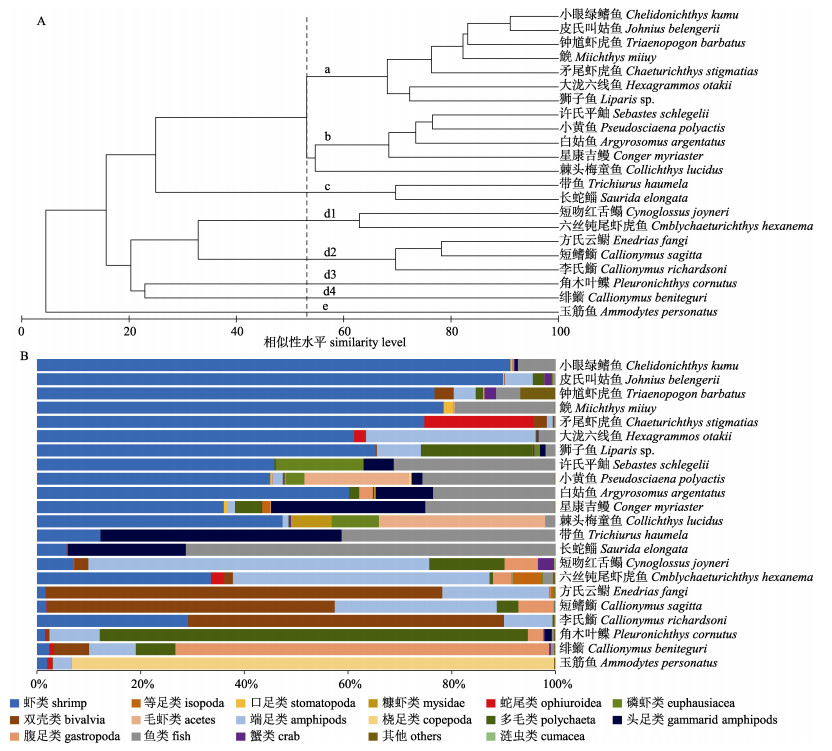

2 结果与分析 2.1 海州湾及邻近海域鱼类群落的营养功能群组成聚类分析结果表明, 海州湾及邻近海域鱼类群落的22种鱼类可以划分为5个营养功能群, 包括虾食性(S)、底栖动物食性(B)、虾/鱼食性(SF)、浮游动物食性(Z)和鱼食性(P)(图 2)。

|

图 2 海州湾及邻近海域鱼类营养功能群的聚类分析(A)及各鱼种食物组成(B) a.虾食性; b.虾/鱼食性; c.鱼食性; d1−d4.底栖动物食性; e.浮游动物食性. Fig.2 Trophic groups by cluster analysis (A) and the food composition (B) of various fish species in Haizhou Bay and adjacent waters a. Shrimp predators; b. Shrimp/fish predators; c. Piscivores; d1−d4. Benthivores; e. Zooplanktivores. |

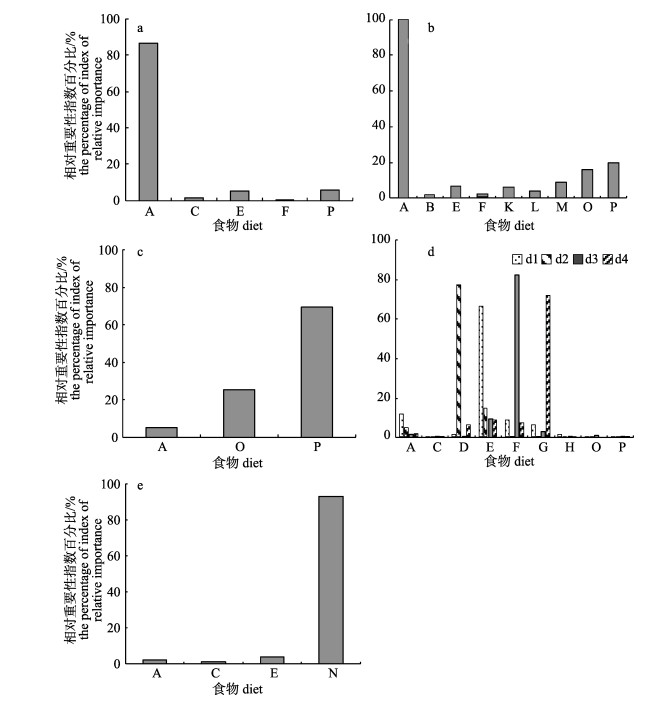

其中, 小眼绿鳍鱼(Chelidonichthys kumu)、皮氏叫姑鱼(Johnius belangerii)、钟馗虾虎鱼(Triaenopogon barbatus)、鮸(Miichthys miiuy)、矛尾虾虎鱼(Chaeturichthys stigmatias)、狮子鱼(Liparis sp.)和大泷六线鱼(Hexagrammos otakii)属虾食性营养功能群, 摄食的相似性水平为68.14%, 主要摄食虾类, 占食物组成的86.32%(图 3a)。其中小眼绿鳍鱼几乎完全摄食虾类, 以戴氏赤虾(Metapenaeopsis dalei)、细螯虾(Leptochela gracilis)和疣背宽额虾(Latreutes planirostris)为主, 占食物组成的91.38%;其次为皮氏叫姑鱼, 摄食89.92%的虾类; 钟馗虾虎鱼、鮸、矛尾虾虎鱼、狮子鱼和大泷六线鱼摄食虾类的比例在60%~80%, 钟馗虾虎鱼主要摄食日本鼓虾(Alpheus japonicus)、疣背宽额虾和细螯虾; 鮸摄食的虾类以鲜明鼓虾(Alpheus distinguendus)、日本鼓虾和戴氏赤虾为主, 另外还摄食一些鱼类; 矛尾虾虎鱼摄食的虾类主要为日本鼓虾、疣背宽额虾和鲜明鼓虾, 另外摄食一些蛇尾类和双壳类; 狮子鱼主要摄食戴氏赤虾和疣背宽额虾, 另外还摄食一些端足类。

|

图 3 海州湾及邻近海域各营养功能群的食物组成

a.虾食性; b.虾/鱼食性; c.鱼食性; d1−d4.底栖动物食性; e.浮游动物食性. A:虾类; B:口足类; C:蛇尾类; D:双壳类; E:端足类; F:多毛类; G:腹足类; H:蟹类; I:涟虫类; J:等足类; K:糠虾类; L:磷虾类; M:毛虾类; N:桡足类; O:头足类; P:鱼类; Q:其他. Fig.3 Diet composition of each nutritional functional group in Haizhou Bay and adjacent waters a. Shrimp predators; b. Shrimp/fish predators; c. Piscivores; d1-d4. Benthivores; e. Zooplanktivores. A: shrimp; B: stomatopoda; C: ophiuroidea; D: bivalvia; E: amphipods; F: polychaeta; G gastropoda; H: crab; I: cumacea; J: isopoda; K: mysidae; L: euphausiacea; M: acetes; N: copepoda; O: gammarid amphipods; P: fish; Q: others. |

虾/鱼食性营养功能群的摄食相似性水平为54.7%, 包括许氏平鲉(Sebastes schlegelii)、小黄鱼、白姑鱼(Argyrosomus argentatus)、星康吉鳗(Conger myriaster)和棘头梅童鱼(Collichthys lucidus), 摄食46.47%的虾类、19.91%的鱼类和16.06%的头足类, 同时还摄食一部分毛虾类和磷虾类(图 3b)。

仅带鱼和长蛇鲻(Saurida elongata)属鱼食性营养功能群, 其摄食的相似性水平为69.67%, 食物组成中69.39%是鱼类, 同时摄食一定比例的头足类和虾类(图 3c); 长蛇鲻摄食的鱼类主要有鳀(Engraulis japonicus)、细条天竺鲷(Apogon lineatus)和短鳍䲗(Callionymus sagitta); 带鱼主要摄食细条天竺鲷、鳀, 还有一部分头足类。

底栖动物食性的鱼有7种, 摄食的底栖动物种类差异较大, 可以分为4类。食物的相似性水平很低, 仅为20.32%。一类包括短吻红舌鳎(Cynoglossus joyneri)和六丝钝尾虾虎(Amblychaeturichthys hexanema), 摄食的相似性水平为62.94%, 主要摄食端足类, 占食物的66.63%;方氏云鳚(Pholis fangi)、短鳍䲗和李氏䲗(Callionymus richardsoni)属于一类, 摄食的相似性水平为69.68%, 主要摄食双壳类, 占食物的77.60%;角木叶鲽(Pleuronichthys cornutus)和绯䲗(Callionymus beniteguri)分别以多毛类(82.59%)和腹足类(72.09%)为主要饵料(图 3d)。

玉筋鱼(Ammodytes personatus)属浮游动物食性营养功能群, 主要摄食桡足类, 占食物组成的93.12%(图 3e)。

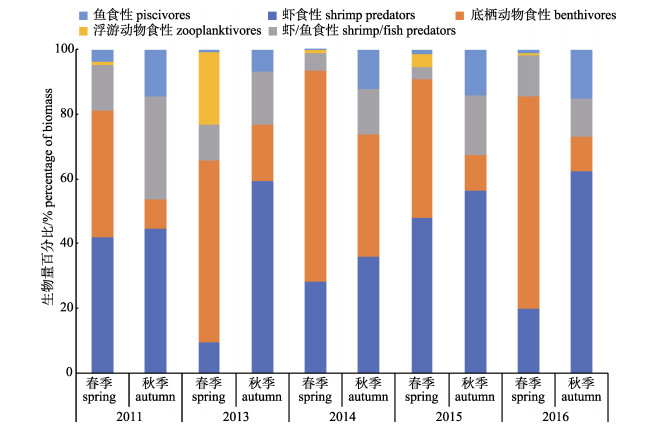

2.2 海州湾及邻近海域鱼类群落营养结构的年间变化研究发现, 海州湾及邻近海域鱼类群落的营养结构发生了显著的年间变化。在春季, 整体上来说, 底栖动物食性营养功能群在各年份所占比例均较大, 只有2011年所占比例较低, 为39.17%, 其余年份占总生物量的43.07%~65.58%;虾食性营养功能群在2013年所占比例最低, 为9.54%, 之后上升, 2014―2016年占总生物量比例为20.04%~47.91%;鱼食性营养功能群所占比例在2011年最高, 为3.73%;浮游动物食性营养功能群比例在2013年最多, 为22.51%, 其余各年均较少(图 4)。从种类组成上分析, 方氏云鳚在各年所占比例均较高, 只有在2011年所占比例最小, 为23.03%, 2013—2016年占总生物量比例达到34.40%~58.07%;其次为狮子鱼, 所占比例仅2011年稍大于方氏云鳚, 为30.00%;玉筋鱼仅在2013年作为优势种出现, 所占比例为22.51% (表 2)。

|

图 4 海州湾及邻近海域春季和秋季鱼类群落各营养功能群的生物量组成 Fig.4 Biomass composition of various trophic groups of fish communities in Haizhou Bay and adjacent waters |

|

|

表 2 海州湾及邻近海域鱼类群落的优势鱼种及其所属营养功能群 Tab.2 Dominant species and their trophic groups of fish communities in Haizhou Bay and adjacent waters |

在秋季, 整体上来说, 虾食性营养功能群在各年份所占比例均较大, 只有2011年和2014年所占比例较低, 分别为44.61%、35.91%, 其余3年比例高达56.56%~62.50%;底栖动物食性营养功能群所占比例在2014年最高, 为37.80%;鱼食性营养功能群在2013年所占比例最低, 为6.74%, 之后逐年上升, 2016年达到15.08%(图 4)。从种类组成上来说, 除2014年外, 其余年份小眼绿鳍鱼比例均最高, 为34.47%~54.96%, 而2014年仅占26.69%;同年方氏云鳚比例最高, 为26.82%, 其余年份所占比例均较小, 在2011年和2015年未作为优势种出现; 长蛇鲻所占比例基本呈上升趋势, 其中2013年所占比例最低, 为6.40%, 2016年最高, 为15.03%(表 2)。

2.3 海州湾及邻近海域鱼类群落营养结构的季节变化从季节变化来看, 2011年及2013―2016年春季和秋季营养功能群生物量变化显著。各年的虾食性营养功能群春季所占比例均小于秋季, 底栖动物食性营养功能群比例春季均大于秋季, 但2011年虾食性营养功能群比例变化较小, 由春季的42.07%上升为秋季的44.61%;对于鱼食性营养功能群来说, 2011年及2013―2016年春季占总生物量比例为0.20%~3.73%, 秋季所占比例均大于春季, 为6.74%~15.08%(图 4)。

从优势种的角度分析, 各年秋季优势种类数均多于春季。春季方氏云鳚和狮子鱼所占比例较高, 其中2011年春季狮子鱼占总生物量比例最大, 其次为方氏云鳚, 占23.03%, 其余年份所占比例最大的均为方氏云鳚; 各年秋季小眼绿鳍鱼所占比例均较大; 2011年及2013—2016年的春季未出现鱼食性优势种, 长蛇鲻仅在秋季成为优势种, 占总生物量的6.40%~15.03%(表 2)。

3 讨论本研究表明, 海州湾及其邻近海域的鱼类群落可划分为5个营养功能群, 即虾食性、底栖动物食性、虾/鱼食性、浮游动物食性和鱼食性。以往的研究表明, 东海[5]、黄海[19]、长江口[20]和渤海[21]的鱼类群落均包括7个营养功能群, 其中浮游动物食性、底栖动物食性、虾食性和鱼食性是这些海域共有的营养功能群。海州湾海域划分的营养功能群与中国近海典型海域共有的营养功能群大致相同。海州湾及邻近海域鱼类群落营养功能群的另一个显著特点是底栖动物食性营养功能群包含多种鱼类, 不同鱼类摄食底栖动物种类差异大, 食物的相似性水平低。其中包括:主要以双壳类为食的鱼类, 包括方氏云鳚、短鳍䲗和李氏䲗;主要以端足类为食的鱼类, 包括短吻红舌鳎和六丝钝尾虾虎鱼; 主要摄食多毛类的角木叶鲽和主要摄食腹足类的绯䲗。出现这一现象的原因, 主要是由于本研究的鱼种均为底层鱼类, 另外李军等[22]研究表明, 该海域大型底栖动物总平均丰度为1790 ind/m2, 总平均生物量为185.11 g/m2, 故还可能与海州湾海域大型底栖动物的丰度和生物量较高有关。

以往的大量研究表明, 虽然鱼类群落中的种类组成会发生显著变化, 但是鱼类利用食物资源的方式, 以及营养功能群的结构组成还是相对稳定的[13], 因此采用划分营养功能群的方法来研究生物群落的营养结构, 确定在生态系统中发挥重要作用的营养功能群和优势种就至关重要。本研究结果表明, 从生物量组成角度分析, 海州湾鱼类群落营养功能群所占比例有明显差异, 以虾食性和底栖动物食性功能群为主, 其次为虾/鱼食性功能群, 而鱼食性和浮游动物食性功能群所占比例较小。

由于受不同年份和季节的影响, 海州湾及邻近海域鱼类群落中发挥主要作用的营养功能群和优势种类各不相同。从年间变化看, 各营养功能群所占比例呈现不同的变化规律, 但整体来看, 在春季底栖动物食性功能群在各年份所占比例均较大, 其中2011年所占比例最低; 其次为虾食性营养功能群; 浮游动物食性功能群在2013年显著增多。对于秋季而言, 整体来看, 虾食性功能群在各年间所占比例均较大; 底栖动物食性功能群在2014年最高; 浮游动物食性功能群在2013年和2014年未出现。从季节变化看, 营养功能群所占比例的季节差异很大。2011年及2013―2016年的虾食性功能群比例春季均小于秋季, 底栖动物食性功能群比例春季均明显大于秋季; 对于鱼食性功能群来说, 各年秋季生物量比例大于春季。

各年春季和秋季海州湾鱼类群落的优势种类的数量及组成也有很大差异(表 2), 这是导致海州湾各鱼类群落营养功能群生物量组成变化的主要原因。春季优势种有7个, 分别为狮子鱼、方氏云鳚、小黄鱼、大泷六线鱼、短鳍䲗、玉筋鱼和六丝钝尾虾虎鱼, 其中狮子鱼和大泷六线鱼属于虾食性鱼类, 方氏云鳚、六丝钝尾虾虎鱼和短鳍䲗属底栖动物食性, 小黄鱼属虾/鱼食性, 玉筋鱼为浮游动物食性。狮子鱼仅在2011年居首位, 2013— 2016年方氏云鳚居首位; 秋季优势种有11个, 包括方氏云鳚、小黄鱼、小眼绿鳍鱼、长蛇鲻、大泷六线鱼、星康吉鳗、六丝钝尾虾虎鱼、皮氏叫姑鱼、矛尾虾虎鱼、短吻红舌鳎和棘头梅童鱼, 其中方氏云鳚、六丝钝尾虾虎鱼和短吻红舌鳎为底栖动物食性, 小眼绿鳍鱼、大泷六线鱼、皮氏叫姑鱼和矛尾虾虎鱼为虾食性, 小黄鱼、棘头梅童鱼和星康吉鳗为虾/鱼食性, 长蛇鲻为鱼食性。方氏云鳚在2014年居首位, 其余年份小眼绿鳍鱼所占比例最大, 长蛇鲻也在各年占比例较大。

对于底栖动物食性营养功能群来说, 主要优势种为方氏云鳚, 它为冷温性种类。由于海州湾及临近水域在夏季受到黄海冷水团的影响, 水温较低, 而秋季海水温度升高, 方氏云鳚数量随之降低[10], 导致春季生物量大于秋季, 这是底栖动物食性营养功能群在春季所占比例较大的主要原因。对于虾食性营养功能群来说, 主要优势种为小眼绿鳍鱼和狮子鱼, 两者季节差异显著。李振华等[23]的研究表明, 小眼绿鳍鱼的优势饵料普遍分布在东海中北部和黄海, 秋季洄游至海州湾及邻近海域进行索饵。因此, 秋季黄渤海群的小眼绿鳍鱼集中在海州湾海域出现。狮子鱼为冷温性种类, 在夏季受黄海冷水团的影响, 海州湾水温较低, 而秋季海州湾海水温度升高, 物种大量更替, 暖水种所占比例迅速上升, 冷温性鱼类生物量大幅下降[10], 这是虾食性营养功能群生物量变化的主要原因。对于鱼食性营养功能群来说, 长蛇鲻为主要优势种。长蛇鲻的产卵期一般认为是5―7月, 秋季为长蛇鲻产卵后恢复的阶段, 强烈索饵以补充能量[24], 而秋季该海区的长蛇鲻的优势饵料生物枪乌贼(Loligo sp.)等资源丰富[25], 秋季有大量新生群体的加入, 其次山东近海6―8月的禁渔期减少了长蛇鲻的捕捞死亡率, 亲体的存活率大大提高, 这造成了秋季长蛇鲻较高的资源量, 这是鱼食性营养功能群在秋季所占比例较大的主要原因。综上所述, 优势种类组成的季节和年间变化是导致海州湾鱼类群落营养结构变化的主要原因。

| [1] |

Wang W H, Xia D X, Gao X C. Editorial Board of China Bay Survey, Survey of China Bays[M]. Vol. 4. Beijing: China Ocean Press, 1993. [王文海, 夏东兴, 高兴辰.中国海湾志[M].第四分册.北京: 海洋出版社, 1993.]

|

| [2] |

Guo B H, Huang Z Z, Li P Y, et al. Marine Environment in China's Offshore and Adjacent Seas[M]. Beijing: China Ocean Press, 2004. [郭炳火, 黄振宗, 李培英, 等. 中国近海及邻近海域海洋环境[M]. 北京: 海洋出版社, 2004.]

|

| [3] |

Wang Z F. Research on ecological recovery suitability as-sessment for Haizhou Bay special marine reserves[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2011. [王在峰.海州湾海洋特别保护区生态恢复适宜性评估[D].南京: 南京师范大学, 2011.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10319-1011187626.htm

|

| [4] |

Tang Q S. Strategies of research on marine food web and trophodynamics between high trophic levels[J]. Marine Fisheries Research, 1999, 20(2): 1-6. [唐启升. 海洋食物网与高营养层次营养动力学研究策略[J]. 海洋水产研究, 1999, 20(2): 1-6.] |

| [5] |

Zhang B, Tang Q S, Jin X S. Functional groups of fish assemblages and their major species at high trophic level in the East China Sea[J]. Journal of Fishery Sciences of China, 2007, 14(6): 939-949. [张波, 唐启升, 金显仕. 东海高营养层次鱼类功能群及其主要种类[J]. 中国水产科学, 2007, 14(6): 939-949. DOI:10.3321/j.issn:1005-8737.2007.06.009] |

| [6] |

Terborg J, Robinson S. Community Ecology:Patterns and Processes[M]. Melbourne: Blackwell Scientific Publications, 1986.

|

| [7] |

Wang X L, Xu B D, Ji Y P, et al. Fish community structure and its relationships with environmental factors in Haizhou Bay and adjacent waters of East China in Water[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2013, 24(6): 1707-1714. [王小林, 徐宾铎, 纪毓鹏, 等. 海州湾及邻近海域冬季鱼类群落结构及其与环境因子的关系[J]. 应用生态学报, 2013, 24(6): 1707-1714.] |

| [8] |

Su W, Xue Y, Ren Y P. Temporal and spatial variation in taxonomic diversity of fish in Haizhou Bay:The effect of environmental factors[J]. Journal of Fishery Sciences of China, 2013, 20(3): 624-634. [苏巍, 薛莹, 任一平. 海州湾海域鱼类分类多样性的时空变化及其与环境因子的关系[J]. 中国水产科学, 2013, 20(3): 624-634.] |

| [9] |

Zhang H, Ben C K, Fang Z, et al. The composition of fish community in south Haizhou Bay based on the trawling survey[J]. Jounal of Shanghai Ocean University, 2017, 26(4): 588-596. [张虎, 贲成恺, 方舟, 等. 基于拖网调查的海州湾南部鱼类群落结构分析[J]. 上海海洋大学学报, 2017, 26(4): 588-596.] |

| [10] |

Sui H Z, Xue Y, Ren Y P, et al. Studies on the ecological groups of fish communities in Haizhou Bay, China[J]. Peri-odical of Ocean University of China, 2017, 47(12): 59-71. [隋昊志, 薛莹, 任一平, 等. 海州湾鱼类生态类群的研究[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2017, 47(12): 59-71.] |

| [11] |

Xu B, Zhang C, Xue Y, et al. Optimization of sampling effort for a fishery-independent survey with multiple goals[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, 187(5): 252. DOI:10.1007/s10661-015-4483-9 |

| [12] |

Muñoz A A, Ojeda F P. Guild structure of carnivorous intertidal fishes of the Chilean coast:implications of ontogenetic dietary shifts[J]. Oecologia, 1998, 114(4): 563-573. DOI:10.1007/s004420050481 |

| [13] |

Garrison L P. Spatial and dietary overlap in the Georges Bank groundfish community[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2000, 57(8): 1679-1691. DOI:10.1139/f00-117 |

| [14] |

Greene H W, Jaksić F M. Food-niche relationships among sympatric predators:effects of level of prey identification[J]. Oikos, 1983, 151-154. |

| [15] |

Garrison L P, Link J S. Dietary guild structure of the fish community in the Northeast United States continental shelf ecosystem[J]. Marine Ecology Progress Series, 2000, 202: 231-240. DOI:10.3354/meps202231 |

| [16] |

Deng J Y, Jin X S. Study on fishery biodiversity and its conservation in Laizhou Bay and Yellow River Estuary[J]. Zoological Research, 2000, 21(1): 76-82. [邓景耀, 金显仕. 莱州湾及黄河口水域渔业生物多样性及其保护研究[J]. 动物学研究, 2000, 21(1): 76-82. DOI:10.3321/j.issn:0254-5853.2000.01.015] |

| [17] |

Wu Y K. Study on the change trend of marine environment and management measures in Laizhou Bay[J]. Ocean De-velopment and Management, 2011, 28(9): 90-92. [吴云凯. 莱州湾海洋环境变化趋势及管理措施研究[J]. 海洋开发与管理, 2011, 28(9): 90-92. DOI:10.3969/j.issn.1005-9857.2011.09.019] |

| [18] |

Pinkas L, Oliphant M S, Iverson I L K. Food habits of albacore, bluefin tuna and bonito in Californian waters[J]. Fish Bulletin, 1971, 152: 5-10. |

| [19] |

Zhang B, Tang Q S, Jin X S. Functional groups of communities and their major species at high trophic level in the Yellow Sea ecosystem[J]. Acta Ecologica Sinica, 2009, 29(3): 1099-1111. [张波, 唐启升, 金显仕. 黄海生态系统高营养层次生物群落功能群及其主要种类[J]. 生态学报, 2009, 29(3): 1099-1111. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2009.03.006] |

| [20] |

Zhang B, Jin X S, Tang Q S. Functional groups of high trophic level communities in adjacent waters of Changjiang Estuary[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2009, 20(2): 344-351. [张波, 金显仕, 唐启升. 长江口及邻近海域高营养层次生物群落功能群及其变化[J]. 应用生态学报, 2009, 20(2): 344-351.] |

| [21] |

Zhang B, Li Z Y, Jin X S. Functional groups of fish assemblages and their major species in the Bohai Sea[J]. Journal of Fisheries of China, 2012, 36(1): 64-72. [张波, 李忠义, 金显仕. 渤海鱼类群落功能群及其主要种类[J]. 水产学报, 2012, 36(1): 64-72.] |

| [22] |

Li J, Ji X X, Jiang L, et al. Biodiversity of macrobenthos in the intertidal zone of Haizhou Bay[J]. Environmental Monitoring and Forewarning, 2017, 9(4): 45-48. [李军, 季相星, 姜玲, 等. 海州湾潮间带大型底栖动物多样性研究[J]. 环境监控与预警, 2017, 9(4): 45-48. DOI:10.3969/j.issn.1674-6732.2017.04.012] |

| [23] |

Li Z H, Xu K D, Jiang R J, et al. Seasonal variation of food habits of Chelidonichthys spinosus in the middle northern East China Sea[J]. Marine Fisheries, 2010, 32(2): 192-198. [李振华, 徐开达, 蒋日进, 等. 东海中北部小眼绿鳍鱼食性的季节变化[J]. 海洋渔业, 2010, 32(2): 192-198. DOI:10.3969/j.issn.1004-2490.2010.02.013] |

| [24] |

Liu X F. Study on feeding ecology and food relations of two high trophic level fishes in Haizhou Bay[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2015. [刘西方.海州湾两种高营养级鱼类摄食生态及其食物关系研究[D].青岛: 中国海洋大学, 2015.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10423-1015717379.htm

|

| [25] |

Zhang Y J. Spatial and temporal variations of macro- invertebrate community structure and diversity in Haizhou Bay and adjacent waters[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2013. [张怡晶.海州湾及邻近海域大型无脊椎动物群落结构及多样性的时空变化[D].青岛: 中国海洋大学, 2013.] http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/D326756

|

2019, Vol. 26

2019, Vol. 26